準備完了。いよいよ明日。

運動会プログラム

仕上がりました

昨夜からの雨で、予定通り、グラウンドは使用できません。最後のマーチングは、体育館での練習です。足の上げ方や鍵盤ハーモニカの隊形移動、体をスイングするところ等、観ていても難しいなと思っていたところが、明らかに揃ってきていました。この1,2日での上達はすごいですね。もちろん、指導者の先生は、仕上がりまでの日数を計算していますが。仕上がりました。では、明日、本番をお楽しみに。

1・2年興味走

1,2年生は、体育館で興味走「かわいいピエロさん」の練習をしていました。かわいい姿は、明日のお楽しみに。かなりのスピードでかけ抜けていく高速なピエロさんも多くて、驚きました。

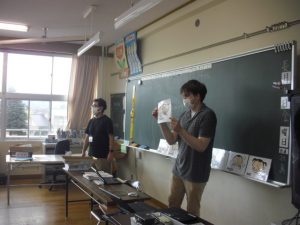

今日はラーズ先生【6年】

2学期はショーン先生とラーズ先生です。今日は、廣田先生とラーズ先生のペアでの6年生の外国語科。6年生の集中力も高いのですが、一言で言うと「わかりやすい」のです。テンポがよく、ときにはスローになり、耳から音がとても入りやすいのです。小学校から、いい授業、受けていますね。

光のサンドイッチ【3年】

3年生の図工科「光のサンドイッチ」が完成しました。なるほど、たしかに「光のサンドイッチ」ですね。窓際に並ぶと、ほんとうにきれいです。

マーチング練習

今日も過ごしやすい日でした。天気予報からすると、マーチングを外でやれるのは、これで最後かもしれません。仕上げのつもりでの練習です。3階から、全体像を観てみました。隊形移動も随分、きれいになってきました。さあ、夏休みからですから、一番練習しているのがマーチングです。本番をお楽しみに。

走る【1年】

全校でも一番人数が少ない1年生。欠席もあって、より少ないのですが、みんなよく走れています。本校、人数が少ない分、休み時間もグラウンドをよく走り回っています。80m走、100m走の走りにも注目です。

興味走【3・4年】

中学年の興味走は、「エンジョイ!Go To トラベル」という名付けられていました。今日、その練習がありました。担任のお二人の趣味と、保護者の皆さんへの写真撮影のみを考えて構成されています。まさに興味走。どのカードをひくかの「運」が左右します。詳しくは本番でご覧ください。きっと、軽く吹き出してしまうことでしょう。

全体練習

今日も過ごしやすく、1時間目に全体の動きをやってみました。明日は、雨予報ですので、最後の練習になると思います。声を出すところ、出さないところ等を確認しました。最後に、小石拾いと草取りを10分間、行いました。これでけでも随分、きれいになるものです。

いよいよグラウンドで

マーチングは、ようやくグラウンドでできました。当然ですが、体育館とは距離が違いますので、練習が必要です。涼しい中で、いい練習ができました。明日も晴れるといいね。

下学年リレー

涼しいので、下学年リレー走ってみましたよ。これだけ涼しいと走りやすいようです。なかなか盛り上がりそうな予感。

2学期の総合スタート【6年】

石川先生と初めての総合的な学習の時間。自分たちがどんなことに取り組んできたかを紹介しています。正直、モチベーションが下がってきた頃ですので、自分たちのもともとの原点である「何のために」を確認します。「全校のみんなに楽しんでもらうために」と説明します。先生の問いがすてきです。「どうやって、全校のみんなが楽しんでくれたかを確認するの?」取組の評価方法という視点に気付いたかな?

さわって えをかこう【1年】

図工室に入ると、もう楽しそうなワクワクした空気が流れています。「さわって えをかこう」です。手のひらやゆびに直接、絵の具を付けて、絵を描きます。テーマは、おはなとわたし」です。慣れてくると、だんだんと思いっきり絵の具を付けるようになります。とても充実感のある図工でした。

今日の全体練習

今日は涼しく、過ごしやすい日です。グラウンドで全体練習を1時間目に行いました。エール交歓も慣れてきましたね。練習終了後に、マーカーのかたづけに走って向かう子が、昨日より多くなりました。