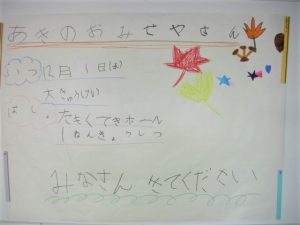

業間の時間に、1年生の生活科の学習「あきのおみせやさん」が開店しました。1年生が作った秋のおもちゃのお店に全校がバランスよく訪れてくれました。上級生は自分たちも経験しているので、1年生のお店の学習としての意味も理解し、上手に遊んでくれていました。1年生もたくさんのお客さんが来てくれ、学習のよい成果発表の機会となりましたね。

「学校の日記」カテゴリーアーカイブ

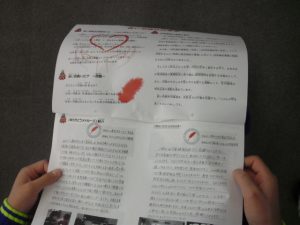

ありがとうメッセージ(赤い羽根募金活動)【5年・6年】

入善町社会福祉協議会から来校され、「赤い羽根募金活動」についてのお話を聞きました。

募金活動の始まりや赤い羽根の意味、そしてこの募金がどのようなことに使われているについて知ることができました。5・6年生だけが話を聞けましたが、全校がドラえもん募金箱をご家庭にもってきます。

本校では、「幸せボランティア委員会」が中心になって、12月6日(月)~8日(水)まで募金活動を実施します。

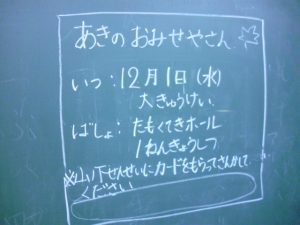

明日です【1年】

告知されていました。明日です。

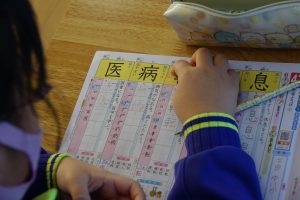

漢字の学習【3年】

3年生が新出漢字を学習していました。60型の大型モニタに新しい漢字が映し出され、書き順と音読み、訓読みを確認していきます。漢字の覚え方いろいろあると思いますが、3年生は、まず指書きを繰り返していました。目で視覚を利用し、指で触覚で感じ、声に出しながら聴覚も利用する。覚えてから初めて、鉛筆をもつ。「病」という字が出てきました。例文は、「病は気から」とありました。子供たちから、「どういう意味?」と質問が出ました。能登先生、素晴らしいのです。教えないで、「調べる?」と子供たちに聞き返し、子供たちはそれぞれ、辞書を取り出して調べていました。タブレットをよく使っていますが、こんなふうに辞書を日常的に使うことはいいですね。

持久走記録会【5年】

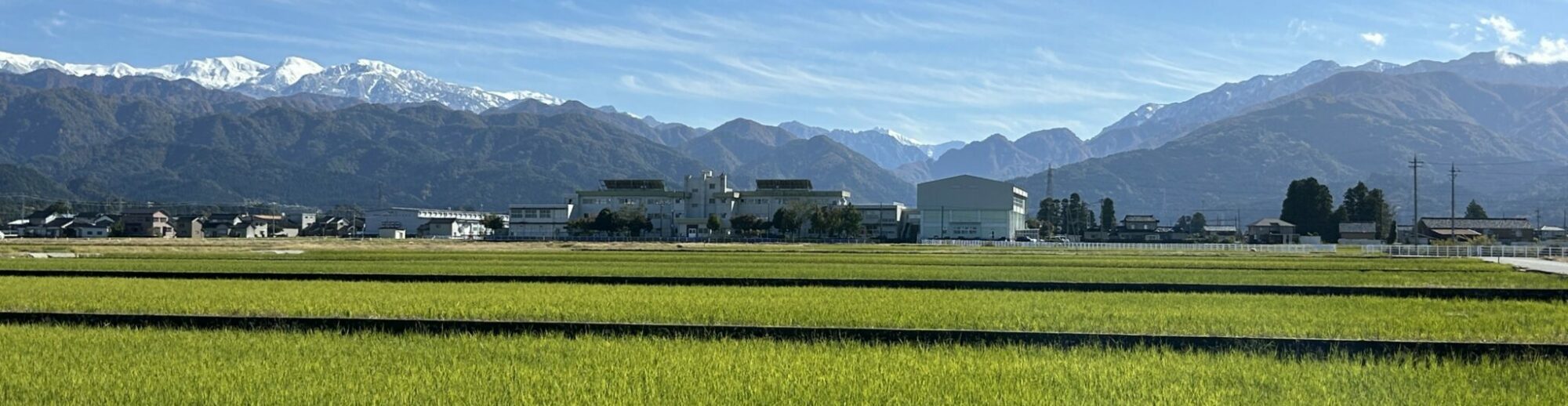

球根植えに続いて、素晴らしい天気なので、5年生は持久走記録会の本番だそうです。かなり走っていたようですが、しばらく寒かったので、久しぶりのに走るようです。男子は5周、女子は4周走ります。観ている方は、天気も景色もよく、一生懸命な姿を楽しみましたが、走っている皆さんは、辛かったことでしょう。途中、古田先生の「応援についてのお話」が素敵でした。女子は、最後に走る子と一緒に励ましながら、走っていました。持久走で育つものもいろいろありますね。

春に向けて【2年・5年】

朝活動から、2年生と5年生でチューリップの球根を植えました。青空が広がる温かい朝です。5年生が準備し、2年生と一緒に植えるのです。5年生だけでやれば、すぐに終わるのですが、2年生と一緒に植えることで、作業ではなく学びになります。こういうところが小学校らしい一工夫で、素敵だなと思いました。5年生と2年生で手をつなぐのも温もりがありました。さて、春が楽しみになりました。その前に厳しい冬を球根と一緒に乗り越えなくてはいけませんが。

学校の廊下を飾る「花」等

本校には定期的に、季節の花を生けにきてくださる(ボランティア)方がおられます。だから、常に花が廊下を飾っています。この時期、子供たちの作品も同じように廊下を飾ってくれています。

校外学習4(あこや~の)【4年】

表彰式、退所式、そして学校について帰校式をして解散しました。式の運営や挨拶も多くの子が体験することができました。学び多い1日だったことでしょう。

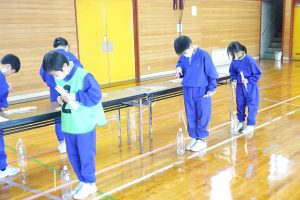

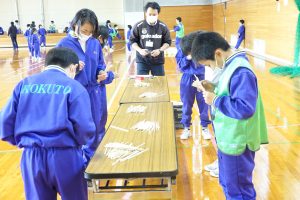

校外学習3(あこや~の)【4年】

チャレンジランキングに挑戦しました。グループでわきあいあいと廻っていました。その中でも、すごい記録も生まれていまいした。帰ってからの楽しみです。

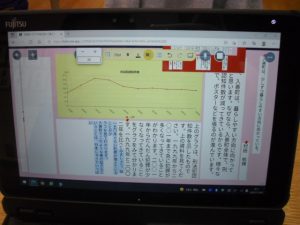

グラフや表を用いて意見文【5年】

子供たちのタブレットの高度な使い方を見て、驚かされます。5年生が「説明的文章」の学習の終盤に入り、自分の意見をグラフや図を用いて、説得力のある文章を作成しています。ロイロノート・スクールを利用していると、文章の「はじめ」「なか」「おわり」が、実にわかりやすいのです。書いている内容もおじゃましながら、読ませてもらいました。その主張に的確なグラフや資料を用意してきているのにも感心しました。もはやタブレットなしでは、できない学習が多くなりました。

パンダはなんて鳴く?【3年】

3年教室を覗くと、おもしろいことやっていました。ラーズ先生が、いろんな動物の鳴き声(音声)を聴かせてくれていました。ペンギンの鳴き声もわかりませんでした。もちろん、珍しい動物の鳴き声などで3年生がなかなかわかりません。ラーズ先生が「(英語で)バンブーを食べます」と話し、様子を見て廣田先生が、「バンブーは笹です」とヒントをくれるので、「わかった!」と叫んで、みんなの手は高く挙がります。

いつも外国語活動は盛り上がっています。

あきのあみせやさんの準備【1年】

1年生は、生活科の秋の作品づくりから「おみせやさん」に進んでいます。先日は6年生がお店に来てくれました。今度は、全校のみんなに来てほしいので、12月1日の大休憩に「あきのあみせやさん」を開きます。今、その準備に忙しくなってきましたよ。

校外学習2(あこや~の)【4年】

さあ「黒部市ふれあい交流館あこや~の」での活動です。入所式、館内オリエンテーリング、そして昼食の様子を。

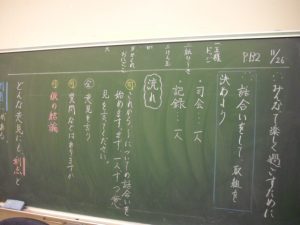

みんなで楽しく過ごすために(国語)【6年】

新学習指導要領の国語科では、「話し合い」の仕方をいろんな形式のものを体験し、合意形成力を高めていく内容が多くなっています。6年生は、1年生との交流活動に向けて、どの活動が「みんなで楽しく過ごせるのか」を話し合っていました。王様ドッヂ、紙ひこうき、けん玉、かくれんぼ、鬼ごっか…。仮の結論を出してから、利点と問題点を挙げ、再検討するという「話し合い」の仕方を体験中です。さて、どんな結論になりますでしょうか。

校外学習に出発です【4年】

先ほど、4年生が出発式を終えました。そして、元気に「黒部市ふれあい交流館 あこや~の」に向けて、バスが出て行きました。宿泊学習とはなりませんでしたが、秋から多くの体験をしてきた4年生。今日は教科書もタブレットもなく、仲間との活動で、多くの学びを得てくることでしょう。たった1日で、仲間との関係はよりよくなります。いつもより相手を少し受け入れてみてください。と話して送りました。帰ってきたら、仲間との関係の広がったか、深まったかについて聞いてみますね。