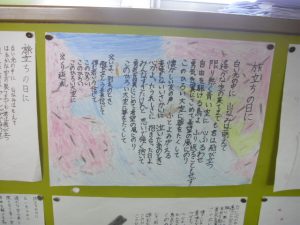

体育館から、ようやく6年生の歌声が聞こえてくるようになりました。部分練習を経て、換気と距離に最大限の配慮をしていただき、歌唱指導をしていただきています。6年生しか卒業式は歌いません。「旅立ちの日に」が聞こえてくると、卒業式が近づいてきたなと実感いたします。

体育館から、ようやく6年生の歌声が聞こえてくるようになりました。部分練習を経て、換気と距離に最大限の配慮をしていただき、歌唱指導をしていただきています。6年生しか卒業式は歌いません。「旅立ちの日に」が聞こえてくると、卒業式が近づいてきたなと実感いたします。

3年教室は、いつも子供たちの姿勢がいいので感心します。しばらく算数の授業を見ていますと、話している人の方へ体を向ける、話し終わったら、ハンドサインやつぶやきで「納得。」等の反応をしてくれます。これは、話した方も嬉しいですし、また話そうと思うことでしょう。話し合いになるようになってきました。春から見ると、随分と成長しています。

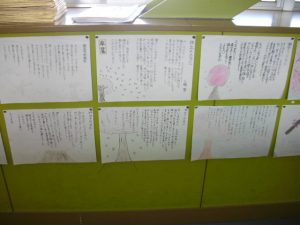

6年教室の前に、全員が書いた卒業生の歌「旅立ちの日に」の歌詞が貼ってありました。なかなか歌の練習をさせてやれていません。たいへん少ない練習で、歌うことになります。歌練習が少ない分、歌詞を考える時間をとってくださったようです。

学年会計から、1~5年生のタブレット用の保護フィルムを購入し、ICTサポーターに貼っていただいています。数年間は使用していく予定ですので、一番多い液晶の傷と破損防止のためです。お知らせいたします。

きれいに仕上げられた作品が、廊下に並んでします。卒業式の8日前です。6年生は順調に、いろいろと仕上げています。

「子供と親の相談員」として、毎週水曜日にご勤務いただいた小川昌子先生には、各教室に入っていただき、子供たち、そして先生方にもご指導いただきました。ICT支援員として週に1日ご勤務いただいた武田恵美先生も、今日が令和3年度の最終勤務日でした。お二人の先生に来ていただき、学校はたいへん助かりました。来年度もご縁があるといいですね。

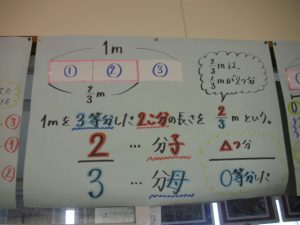

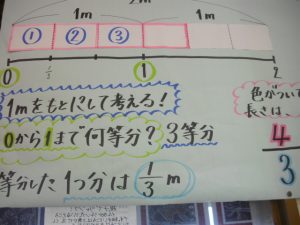

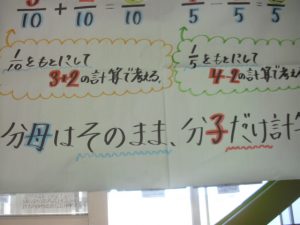

学期末ですので、各教室では評価テストに学習のまとめが行われています。このまとめは大切です。忘れてしまうこともあるし、よくわからないまま進んでいたこともあります。今、やると、「ああ、そうか」と既有知識とつながって、わかることも多いのです。九九のように繰り返し、身に付けなければならないこともあります。3年生教室の側面の掲示を見ていると、わかりやすいのです。何より、先生の「ここは必ず身に付けて!」という気合いが感じられます。

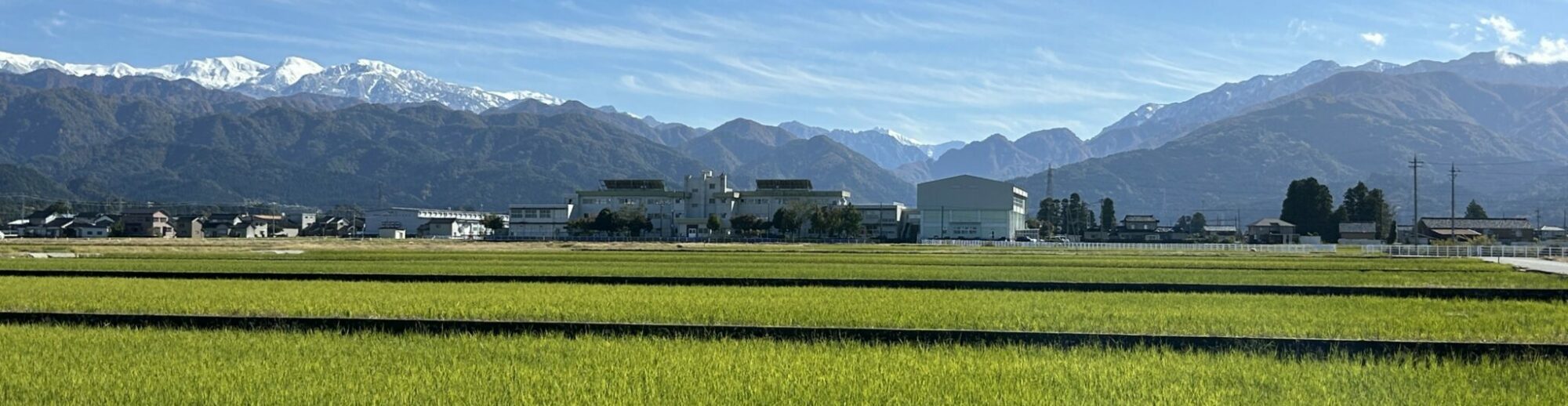

雪が溶けると…「春になる」という言葉がありますが、確かに、雪が溶けて、温かくなると、子供たちがグラウンドに出てきます。日差しは、もう春ですね。6年生の卒業式練習も進んでいます。

9日(水)の朝活動、最後の受賞伝達でした。感染症対策として、体育館に集まらずに、各教室をまわっています。今日は、県の書き初め大会、そして茶道クラブの奨励証の授与を行いました。

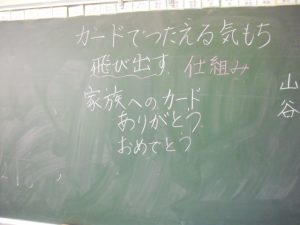

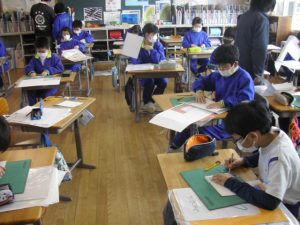

4年生が夢中になって作っているのは何でしょうか。図工で、家族に送る「飛び出すカード」を作っているようです。カッターを使って切るので、担任の先生と教務主任の2人体制で、指導しています。どんなカードが、ご家族の誰に届くか楽しみにしていてください。オンラインの画面の中でも、集中して作っている様子が見えました。

2年生は、今日も図工かと思ったら、算数でした。急に難しくなったかと思いましたが、「立体の図形」なのです。実際に、箱を作ってみることで、立方体、直方体につながっていくのですが、まだそのような概念はありません。「はこ」を方眼紙を使って、ハサミで切って組み立てます。リモートをのぞくと、画面の中の子供たちも、同じように作っていました。先生も、オンラインの子供にも話しかけながら、授業をしています。うちの先生たち、たいしたもんだなと感心します。

1年生、学級会でした。「お楽しみ会」で何をしようかという議題です。司会や記録の子たちも慣れてきています。理由をしっかりと話していますし、写真からわかりますでしょうか。話している人の顔を、しっかりと見ようとしている子がいます。さあ、何をすることに決まるのでしょう。

6年生だけ、まずは卒業式の練習をしています。まだ2回ほどしかしていないそうですが、なかなか上手なので感心しました。お別れの言葉も、間隔をとって、換気した体育館ではじめています。歌練習もまだやめていますが、来週から始める予定です。とても短い練習時間ですが、しっかりと取り組んでいます。

真っ白だったグラウンドの雪も、12℃という気温の高さもあって、急激に溶けました。1年生の凧も、前回よりもよく風を捉えて、青空に映えていました。冬に戻ったり、春に近づいたりと、まさに三寒四温。春は遠からじですね。

5年教室では、「ふりこ」の続きをやっていました。これは、いいなと思ったのは、前に出ている子供が、自分の実験をしながら、家庭への配信をしています。先生は、机間を周りながらサポートしています。授業の方法は、本当に工夫次第だなと感じました。子供の主体性、自ら学ぶ意欲を育むということが、実は一番力をつけていくことになります。