自分で選んだコースを自分のペースで走る「さわやかタイム」が始まりました。4~6年生は、交通安全教室の事前学習をしていますので、今日は1~3年生だけの「さわやかタイム」でした。昨日よりは、涼しくて走っていても気持ちよさそうでした。朝のうちに、体育委員会で2つのコースのラインを引いてくれていました。見えないところで委員会が働いてくれています。

自分で選んだコースを自分のペースで走る「さわやかタイム」が始まりました。4~6年生は、交通安全教室の事前学習をしていますので、今日は1~3年生だけの「さわやかタイム」でした。昨日よりは、涼しくて走っていても気持ちよさそうでした。朝のうちに、体育委員会で2つのコースのラインを引いてくれていました。見えないところで委員会が働いてくれています。

学校を支えてくれる委員会活動。2回目ですが、いい動きをしていますよ。保健委員会や図書委員会等では、6年生がタブレットを持ってきて、ロイロノートを開いて、委員会の準備をしています。6年生のように日常に使用していると、なくてはならない文房具になっていますね。委員会活動は、6年生がよくリードしてくれ、5年生が張り切っています。

1年教室、なんと!もうタブレットを使い始めていました。さすがは山ノ下先生、一歩目が速い。さっそくロイロノート・スクールを使って、お絵かきまでできました。タブレットが使えるようになると、「すき間時間」が有効に使えるようになるので、やはり便利です。担任の山ノ下先生も、そんなタブレットの便利さを実感しておられるので、すぐに使い始められたのでしょう。さあ、明日からの学びの引き出しが増えましたよ。

暑くなってきました。6年生、そして4年生も体育で障害走をやっています。4年生のハードル練習を見ていると、ハードルに2枚の画用紙が貼ってあります。これは、いい練習ですね。能登先生の工夫です。どうしてもハードルの近くに行って、高く飛び上がってしまうので、紙を足裏で蹴らせることによって、体を低くして跳び越す感じを身に付けるようです。このような場の工夫をすると、上達していくのが障害走の面白さです。最後の1枚に、「6年生の写真」を載せてみました。やはり低く跳び越していますね。

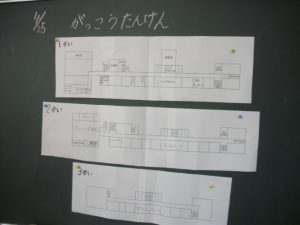

真新しい「生活科バック」が先生から渡され、1年生の生活科「がっこうたんけん」が始まりました。今日は、4年教室、5年教室、6年教室をたんけんしました。授業をしている5年生、6年生の真剣な様子に驚いたようです。校長室にも、もうすぐ来てくれますね。待っていますよ。

今日は、3・4年生の自転車の乗り方を実際に、教職員で確認しました。6年生も順番に手伝ってくれました。、暑い中でしたが、しっかりと取り組んでいました。3年生は、まだまだ、ふらつきありますので、心配です。乗り始めが一番危険ですので、ご家庭での練習をお願いします。

1年生は、懇談会の後に、保護者の方にタブレットのサインインをお願いしました。一度入力していただくことで、1年生の子供たちのログインが簡単になります。チームスとロイロノート・スクールについて概要をお伝えしました。担任は情報主任で、堪能な山ノ下先生ですので、1年生もすぐに利用していくことでしょう。1年生の保護者の皆様、ありがとうございました。

学級懇談にも、たくさんの方に参加いただき、ありがとうございました。担任が保護者の皆様と顔を合わせることで、同じ目標に向かって、学級運営を進めることができます。今後とも各学年へのご協力をお願いいたします。

PTA総会で、新旧の役員さん方が入れ替わられました。旧役員の皆様、ありがとうございました。袖野元PTA会長さんは、令和4年度から入善西中のPTA会長になられます。引き続き、卒業生のためにご活躍ください。

久しぶりの授業参加になりました。子供たちは、ご参観いただくことをとても楽しみにしておりました。主体的・対話的で深い学びの実現に向けての授業改善の一端を感じていただけたのではないでしょうか。新しい時代の子供たちの資質・能力を育むための「授業」の研究に引き続き取り組んでまいります。

朝、玄関で「今日、楽しみだな」と話して、校舎に入っていく子が何人もいました。22日(金)は学習参観、PTA総会、学級懇談会です。参観は、たいへん申し訳ありませんが「廊下、ベランダ」からお願いします。マスク着用、無言での参観もあわせてお願いいたします。写真は、本日の1時間目の授業の様子です。5時間目は、どんな子供たちの様子が観られるでしょうか。

☆4月22日(金)は、学習参観、PTA総会、学級懇談会です。

感染症拡大予防対策にご協力をお願いいたします。

4.22学習参観授業予定

温かくなってきて、生き物の動きが活発になってきました。植物、動物の1年間の変化を観察することが、4年生の一つの大きな学習内容です。今日は、理科専科の上嶋先生とグラウンドにある樹木等から、春の特徴を撮影し、ロイロノート・スクールに記録しました。年間、自分の「葉」や「樹木」の記録を写真で残してくようです。一人一台タブレットがあると、便利ですね。

6年生のハードル2時間目です。昨日休んでいた子もいて、もう一度、「ぬき足をできるだけ小さくぬく」ことを意識して、体が横にぶれずに「走る」ことを練習しています。少しずつ慣れていきましょう。

交換授業が始まりました。今日の1年生の5時間目は、書き方(国語)で、教頭先生の授業です。初めてなので、「じこしょうかい」を順にしていきます。教頭先生の見本を見てからなので、みんなはっきりと「じこしょうかい」ができました。姿勢もほめられたようで、とてもいい姿勢で座っています。