4年教室に何かあったようです。近づいてみると、「書き方」の授業中の4年教室の中に、3年生がいます。習字の授業の様子を3年生が見学しているのです。来週から、いよいよ毛筆が始まる3年生に、準備の仕方や実際の様子を見てもらいました。4年生は、いつも以上に姿勢がよかったので、見られていた方も、いい機会でした。

4年教室に何かあったようです。近づいてみると、「書き方」の授業中の4年教室の中に、3年生がいます。習字の授業の様子を3年生が見学しているのです。来週から、いよいよ毛筆が始まる3年生に、準備の仕方や実際の様子を見てもらいました。4年生は、いつも以上に姿勢がよかったので、見られていた方も、いい機会でした。

お待たせしました、ようやく1年生を迎える会を実施しました。「ようこそファイト集会」と企画委員会は名付けています。もうだいぶ学校生活に慣れた1年生。みんなの前で自己紹介をし、一緒にゲームをして、全校クイズに取り組みました。もう、いろんな学年と仲良くなっているようですが、今日のミニ集会で、いっそう1年生と「なかま」になったことでしょう。

実に3年ぶりに「町体」が開催されました。好天(すぎるくらい)に恵まれ、全学年が初出場という大会でした。町の小学生が集まると、まだこれだけたくさんの4~6年生がいます。きっと、黒東小学校の子供たちにとっても、他校の子供たちと競ったことは、大きな経験となったことでしょう。

私たちも役員の仕事があって、なかなか写真を撮れなかったので、ごめんなさい。個人の入賞も多く、何よりも、一生懸命に取り組む姿が素晴らしかったです。

きっと、「自分たちって、けっこうできるんだ」と自信を深めたことでしょう。

4年担任の能登先生は、子供たちの頑張りに涙ぐんでいましたよ。個人の記録は、後日、各自にお伝えします。

速報ですが、4年生リレー、5年生リレーともに町で1位でした。これには、正直、驚きました(感)!

1,2年生の生活科「ちいきたんけん」に出かけました。2回目は、小摺戸地区に行こうです。小学校の跡地「淡成(たんせい)公園」と小摺戸公民館、小摺戸簡易郵便局、防災倉庫などを歩いて、見てきました。けっこうな距離をみんな元気に歩きました。今年度は、昨年度以上に、学校の外に出ての体験学習が多くて、いいですね。「行ってみないと」「見てみないと」「やってみないと」実感できにくいですから。

教室で「生き物」を飼うとドラマティックなことが起こります。その最たる瞬間が「羽化」でしょう。3年生もモンシロチョウのサナギの羽化の瞬間を見られたと小澤先生。成虫となったモンシロチョウをみんなで見送ったそうです。なかには、「いつでも、もどってきていいよ!」という声も。いいえ、戻ってきてはいけませんが。まだまだ羽化は続きます。その後に、アゲハが手に入るといいのですが。

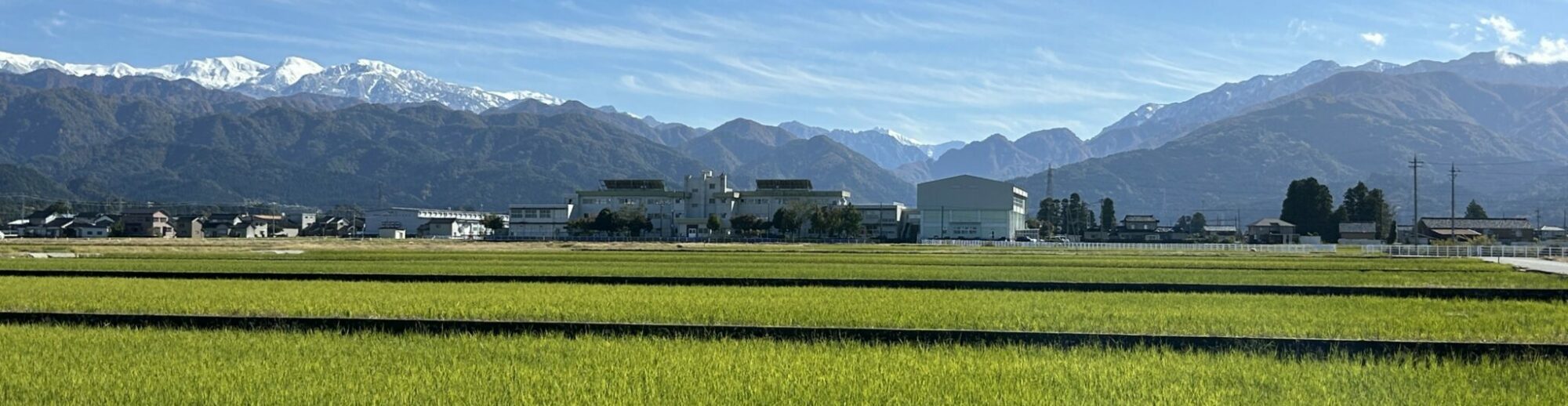

5年生は、好天に恵まれ、予定通りに「田植え」を体験することができました。保護者の皆様にも、参観に来ていただきありがとうございました。JAみな穂壮青年部の皆さんには、たいへんお世話をおかけしています。ありがとうございます。5年生は今日の体験を生かして、社会科の農業の学習を深めていきたいものです。

1・2年生は、生活科で「淡成(たんせい)公園」と「小摺戸公民館」へと出発していきました。5年生は、いよいよ「田植え」に、すぐそこへ歩いて行きました。後ほど、田植えの様子を見てきたいと思います。1,2年生は、今日はけっこうな距離を歩くことになりますので、4人の先生がサポートでついて行きます。

町体育大会の最後の朝練習でした。いよいよ明日です。天気も心配なく、3年ぶりの開催になりそうです。1年生も上学年の走りをじっくりと見ていました。

朝のさわやかタイム。1~3年生がグラウンドを走ります。「運動する時は、マスクをはずす」ことになっています。たまに忘れている子もいますが、「自分で考えて、マスクをはずす」ことも必要です。さて、ジョギングの方は、だんだん体力もついてきたようで、3年生に引っ張られて、みんなよく走っています。

5月21日(土)に、入善町青少年育成町民会議の総会に先立って、入善町の小・中・高校生の各校1名に「善行賞」が授与されました。本校は、6年生の四月朔日彩那さんが、受賞されました。おめでとございます。

4年生は、社会科の校外学習で「入善浄化センター」に見学に行ってきました。4年生の学習は「水」と関連した学習が多くあります。社会科では、上水道について学習しますが、豊かな地下水を利用できる入善町には「浄水場」はありません。下水は整備され、家庭排水は「浄化センター」で、微生物の力を利用してきれいにされています。そのシステムを、たいへんくわしく教えていただきました。家庭排水で気を付けてほしいことを学んできましたので、ご家庭でも聞いてみてください。浄化センターの皆さん、ご企画いただいた入善町教育センターの皆さんありがとうございました。

放課後に、「黒東学童保育」から、抹茶と和菓子が職員室に届けられ、先生たちも大喜びでした。おいしいお菓子とおいしい抹茶で、元気が出ました。ありがとうございます。

19日(木)に、1,2年生は生活科の学習で、「きゅうおん公園」と「新屋公民館」に見学に行ってきました。きゅうおん公園とは、黒東小学校に統合前の新屋にあった「きゅうおん小学校」の跡地にできた公園だそうです。恥ずかしながら、本校の職員もそのことを知っている者は少なかったです。きゅうおん公園に行って、何をしたかといえば、遊具で遊びました。たっぷり遊んだことで、「きゅうおん公園」は子供たちの中に、しっかりと残ったことでしょう。

次回は、小摺戸にあった小学校の跡地「淡成(たんせい)公園」に行きます。今度は、なかなかの距離を歩くことになります。

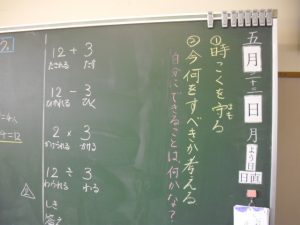

週の初め、町体育大会が近づき、校外学習が始まっています。4月の緊張感、新鮮さという魔法がすっかり解けてきます。ですから、時折、意識付けをしていく必要があります。6年教室には、「授業に集中できて 自分のためになるノート作り」と板書がありました。ノートづくりを通して、「授業に集中するとは?」「自分のためになるノートってどんなノートだろう」と考えていきます。なるほど、いつも以上に姿勢よく取り組んでいます。高学年になると、教師からの指示ではなく「てつがく」的なアプローチで、その意味を自分たちが「問う」ほうが、意味がありますね。

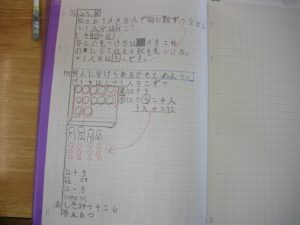

4年生の算数では、「学び合い」が日々、行われていて、根付いてきました。子供たちの教え方がとても優しいことに感心します。だから、「教えて」と言いやすいのですね。ノートもしっかり書けています。黒板には週の初めですから、大事なことを押さえておられます。「時こくを守る」「今何をすべきか考える」と書いてあります。

「学び合い」は、まさに「今、何をすべきか考える」の結果、困っている人はいないかなと自分で動き出すことです。こういう学び方をしていると、誰とでも話すので、クラスの人間関係がよりよくなるのです。