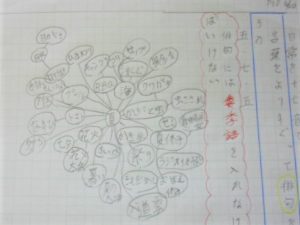

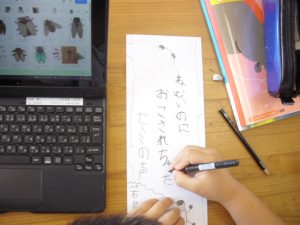

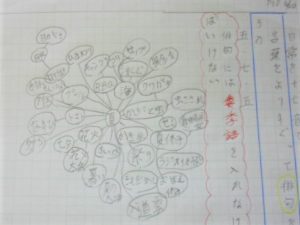

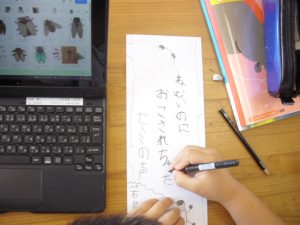

5年教室では、「俳句」を短冊に書いていました。俳句の構想は、ウェビングをしてから行っているようで、みんなすてき句を書いています。そこに一つのイラストをあわせています。観音祭りをテーマにした作品が多くありました。久しぶりに開催された「お祭り」は心に残ったのでしょう。

5年教室では、「俳句」を短冊に書いていました。俳句の構想は、ウェビングをしてから行っているようで、みんなすてき句を書いています。そこに一つのイラストをあわせています。観音祭りをテーマにした作品が多くありました。久しぶりに開催された「お祭り」は心に残ったのでしょう。

1年生が水やりをしています。「あついから、もう少し水をあげよう」「マリーゴールドの花ふえてきた」対話をしながら、季節の変化としょくぶつの成長を感じています。

6年生の「学校をきれいに飾ろうプロジェクト」のメンバーが、地区内にある「下山芸術の森発電所美術館」を訪れました。「学校の建物を生かした飾りを作って、みんなを楽しませたい」というプロジェクト。まさに発電所跡の建物を生かし、国内外の著名な芸術家の方が前衛的な作品を展示する「発電所美術館」の存在は、子供たちの憧れ。まさかの展開で、美術館に勤務される上田さんから、「発電所美術館」について、お仕事の喜びや苦労も含めて、たくさんのお話を聞かせていただきました。そして、もう一つのまさかは次の個展(7月16日より開催)に向けて制作中の現代美術作家・山上渡さんから作品の解説していただき、子供たちの学校を飾るプランについて、アドバイスをいただきました。5人の小学生にとっては、夢のような体験でしたね。さあ、どんなアートが学校を飾るでしょうか。子供たちのためにお時間を設定してくださった公益財団法人入善町文化振興財団、山上渡さんに感謝申し上げます。

山上渡個展セカイノセカイ-風をあつめて、そらにはなつ-

スポーツテストに取り組んでいます。今日は、5年生は「反復横跳び」をやっていました。バドミントン、バスケットボールをやっている子が多いこともあり、5年生は反復横跳び、速いです。女子では44点。男子ては50点を超える子もいました。動きが速いと、数えるのも難しいようですね。

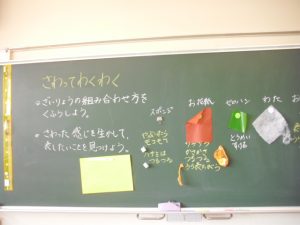

3年生の図工は、「さわってわくわく」。スポンジやわた、セロハン等の素材の触感を楽しみながら、材料の組み合わせを考えて、作品を作るそうです。子供たちは材料をうれしそうに触っています。さて、次の時間には写真のような作品が並んでいましたよ。個性豊かですね。

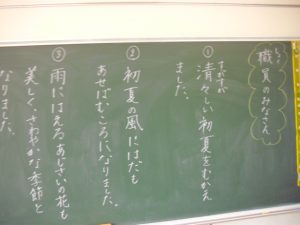

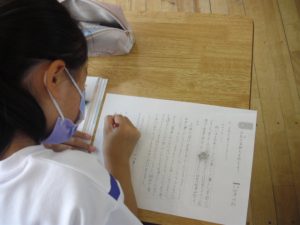

4年生は、国語科で「手紙」を書いています。先日、宿泊学習でお世話になった「黒部市ふれあい交流館あこや~の」の職員の皆さんへの手紙です。とてもタイムリーな教材です。実際に「書く必要」のある展開となっています。「時候のあいさつ」も調べながら書いています。とてもスラスラ書けているのは、やはり充実した活動であったことが大きいようです。このように、実際の「くらし」とつながる有意味な学習が、やはり子供の主体性と「深い学び」につながるようです。

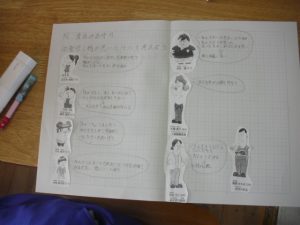

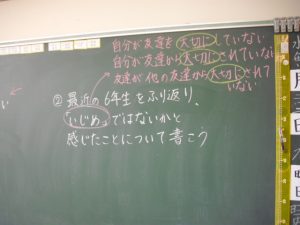

6年生の「道徳」は、教室に入ったら、授業がちょうど終わったところでした。残念ながら授業を見逃しました。いつもよく授業構想され、ノートも工夫されています。黒板には、価値を一般化するところで、「最近の6年生をふり返り、いじめではないかと感じたことについて書こう」とありました。高学年は、時折、自分たちの行動、関係性、価値観を見つめる授業が必要です。「考え、議論する道徳」にしっかりと取り組んでいます。教育相談旬間(~24日)にあわせて、授業が設計されているのは、効果的ですね。

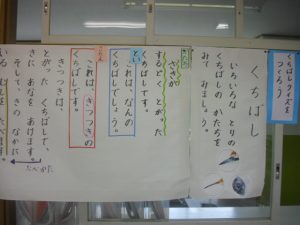

1年生は、国語でせつめい文の学習を進めています。教材は「くちばし」です。ここで、山ノ下先生の「主体的に学ぶための」学びのしかけです。読み取ってきた最後に、「くちばしクイズ」という「問いづくり」に子供たちが取り組み、今日はクイズの発表の日でした。「どんなクイズを作ろうかな」と考えることで、自ら教材文を読み取ろうとしますし、何より教えられるより、学習意欲が高まりますね。

2年生の図工。今日は「風りんをつくろう」でした。紙粘土に絵の具を混ぜて、作っていきます。色合いや模様もとても個性的な「風りん」が完成しましたよ。次回は、音が鳴るようにします。

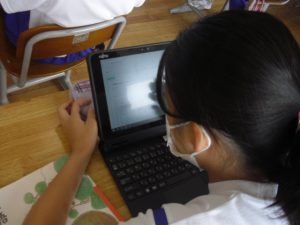

週末に、1年生もタブレットをご家庭に持ち帰り、「接続テスト」を実施し、完了しました。1年生の保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。現在、本校では1年生だけタブレットの持ち帰りは実施していません。1年生も学校では、毎日使用しています。今後、夏休みにはタブレットを持ち帰ることにしています。

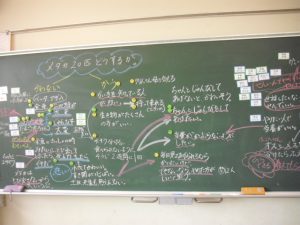

自分たちの生活(くらし)について、考え合うことが必要です。3年生は、昨日から、そして今日の1時間目も「メダカを飼うかどうか」を話し合っています。既にアゲハ、バッタ、金魚を飼育していて、そこに「メダカを20匹」もらえるという話がきました。みんなで飼うか、飼いたい人だけで飼うか、「十分いろいろ飼育しているのに、私たちにそれ以上飼えるのか」「当番にしたら、遊べなくなる」「メダカをあげたいという人の気持ちをどう受け取るか」一見、そんなことと思うくらいのことをどう扱っていくかが、学級づくりの根幹を支えています。案外、こういう話し合いをしている学級は少ないのかもしれません。

6年生の「池づくり」プロジェクトが動き始めました。排水路を掘ってみたようです。はたして、どうなるでしょう。「飾りで学校をきれいにする」プロジェクトのメンバーが校長室に来ました。「安全であれば、挑戦してみてください」と伝えました。いよいよ飾りも動き始めます。

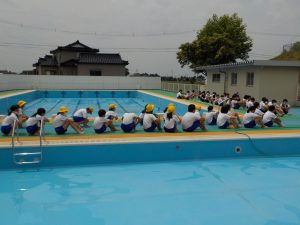

4年生が宿泊学習に行っている間に、5,6年生はプール清掃を行いました。既に、PTAの方が一度、清掃をしてくださっているので、「ますますきれい」になりました。6月30日をプール開きの予定としています。

1年と2年の畑に「サツマイモ」を植えました。これで、1,2年生は全て植え終わりました。

4年生、宿泊学習から帰ってきました。特設→4年宿泊学習の写真館をしばらく公開します。

一言で言うと、「みんなが充実感を感じた宿泊学習」でした。

帰校式で、3つの質問をしました。

➊いい思い出になったなぁと思う人?

➋出発する前よりも、友達ともっと仲良くなれたなと思う人?

➌自分自身、なんだか成長したなと思う人?

この質問に、全員が手を挙げました。先生たちも「子供たちの積極的で、優しい姿」に感心しました。

なんと、「自然観察」で、探して探してナナフシモドキを最後に見つけました!